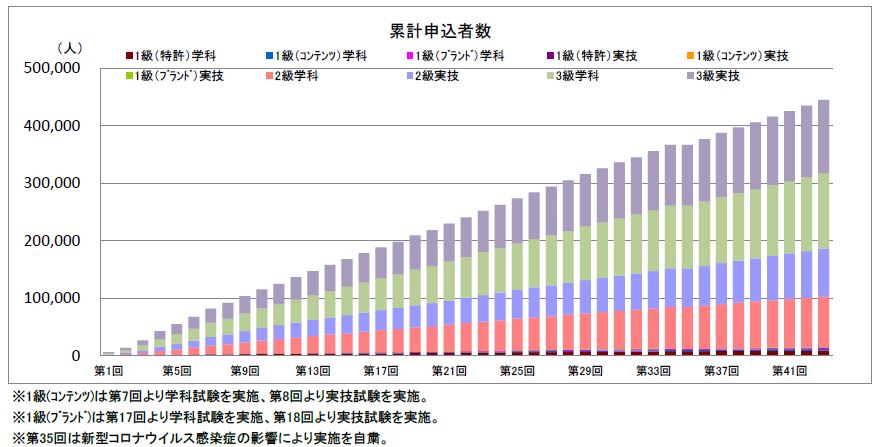

2008年に民間試験から国家試験へ移行し、右肩上がりで申込者数が増加している「知的財産管理技能検定」。この検定は、自身・自社が生み出したアイディア・技術・コンテンツ・デザイン・ブランドといったクリエイティブ、つまりは「知的財産」を守るために有効な技能の公的証明になります。また、新たなビジネスモデルの創出にもかかわる知的財産の管理スキルを持つ証としても、近年注目を集めています。そこで今回は、法人だけでなく、フリーランス・個人事業主も知っておくべき知的財産について解説していきましょう。

お金と保険のサービスです。

Contents

知的財産とは?

まずは、知的財産とはなにか、簡単に解説していきます。

①アイディアや創作物の総称

知的財産とは、人間の知的活動により生み出されたアイディアや創作物の総称です。こうしたアイディア・創作物(知的財産)のうち、創作者に独占権を付与するなど、法律によって権利として認められ、保護されるものを知的財産権と言います。

②知的財産権にはどんなものがある?

知的財産権は多岐にわたります。典型的なものとしては、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などです。そのほかにも、半導体集積回路の回路配置の創作者に認められる回路配置利用権、新たに植物品種を育成した者に与えられる育成者権なども知的財産権に含まれます。事業上で秘密管理されている生産方法、販売方法等の営業秘密も知的財産権のひとつとして保護されています。

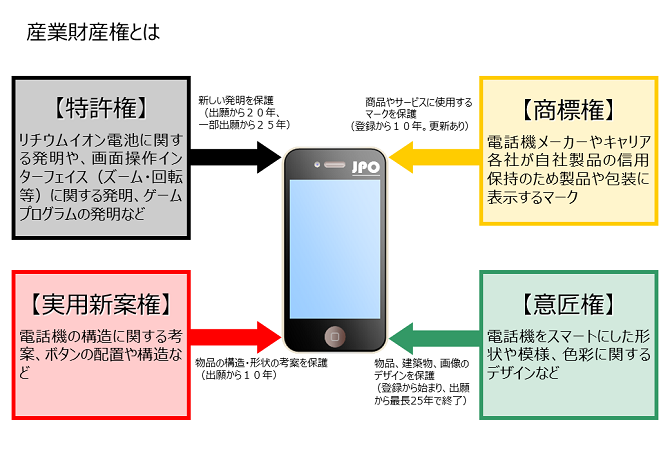

以下では知的財産権の典型である産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と、著作権を取り上げて解説します。

産業財産権(工業所有権)とは?

ここでは、産業財産権について解説します。

①特許権(発明)、実用新案権(考案)、意匠権(デザイン)、商標権(ブランド)の総称

産業財産権は工業財産権とも呼ばれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称です。特許権は主に発明と呼ばれる創作性の高い新しい技術に認められる権利です。

実用新案権は、主に従来の技術に新しいアイディアを取り入れて物品の実用性を高めた考案(アイディア)に対して認められる権利です。意匠権は主に新しい形状、模様などのデザインに認められる権利、商標権は自社の商品等と他社とを区別し、その商品等の信用を保持するために使用するマーク(いわゆるブランド)に認められる権利です。

②登録することで権利が発生/産業の発展を図ることを目的とする

産業財産権は、いずれも法律上の権利として保護したうえで適切に利用できるようにすることで、産業の発展を図るということを目的としています。産業財産権の特徴は、特許庁(国)に出願し登録することで初めて法律上の権利として認められ、保護してもらえるという点にあります。

いずれの権利も登録審査においては、原則として先に出願した者の権利が認められるという先願主義が採用されています。したがって、これらの産業財産権を取得したい場合、できる限り早く特許庁に出願すべきです。

③産業財産権を取得するメリットは「独占」「連携」「信用」

事業者にとって、出願・登録して産業財産権を取得するメリットは、主に「独占」、「連携」、「信用」を図ることができるという点にあります。

まず、産業財産権の権利者は、当該権利を「独占」でき、権利侵害があった場合には、侵害者に対して差止請求、損害賠償請求を行うことができます。権利者以外の第三者(他社)にとっては、差止請求・損害賠償請求を受けるリスクがあるので、権利者に無断で使用すること避けるようになります。

こうして独占的に権利使用できることにより、他社との価格競争の回避が可能に。また、産業財産権を保持していることで、自社のブランド価値を向上させることできますし、加えて、他社が使用できないことにより、自社の技術力・オリジナリティのPR効果を得ることもできます。

次に、産業財産権の権利者は、他社と「連携」を図ることにもつながります。他社に自社の産業財産権の使用を許諾することの対価としての収入(ライセンス収入)を得ることができますし、例えば、別々の特許権を持つ会社同士が相互に利用を認め合うことで(いわゆるクロスライセンス)、他社の特許を無償で使用できるなど、他社と連携を図ることのメリットが得られます。

また、こうした自社の産業財産権を他社と連携させることでより良い商品・サービスの開発につながるなど、オープンイノベーションへとつながる可能性があるでしょう。

さらに、産業財産権を取得することは、自社の「信用」を得ることにもつながります。特許権、実用新案権などを取得していることは自社の技術力に対する信用性向上につながり、企業価値を高めることに。また、自社の意匠、商標が広く認知されることにより自社のブランド価値を高めることにもつながります。

著作権とは?

ここでは、著作権について解説します。

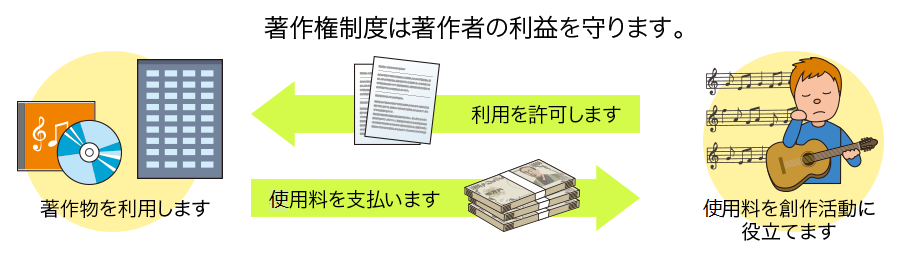

①自動的に権利が発生(無方式主義)/文化の発展を図ることを目的とする

著作権は著作物を創作した人などの権利を保護し、公正な利用を図ることで、自由な創作活動を促し、これによる文化の発展を目的としています。創作により著作権が発生し、産業財産権のように特許庁への出願/登録は不要です。ただし、著作権の権利譲渡など権利の明確化のために登録制度(文化庁)が設けられています。

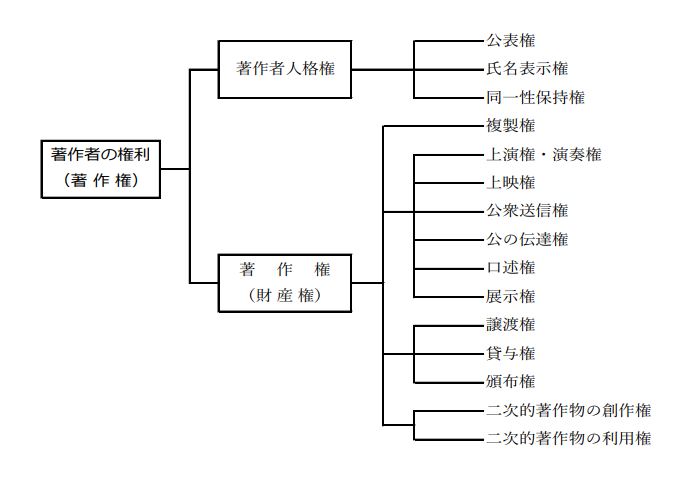

②著作権は「著作者人格権」「著作権(財産権)」の2つに分けられる

著作権の内容を、大きく分けると、「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2つに分けられます。著作者人格権は、著作者の人格を保護するための権利です。他方で、著作権(財産権)は、著作者の財産的な利益を保護するための権利のことをいいます。

③著作者人格権

著作者人格権は、著作者の人格を守るための権利です。著作者だけが持っている権利であり、譲渡することはできません。著作者人格権の具体的な内容は、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つです。

著作者は著作物を公表するかどうかを決める権利(公表権)、著作物に著作者として実名ないしペンネームによる氏名表示してもらうかどうかを決める権利(氏名表示権)、著作物のタイトルや内容を勝手に変えられない権利(同一性保持権)を持っています。

④著作権(財産権)

上記の著作者人格権を除いた著作権が財産権としての著作権であり、具体的には以下の内容を指します。著作権者は、下記の内容の著作権を専有しており、自身でこれらの権利をどうするか(譲渡するか、使用を許可して対価を受領するかなど)を判断することができます。平たく言えば、著作権者は、下記の内容での著作物の利用を第三者に許可することで、その使用料を受け取ることができる権利を持っていると言えます。

| 著作権(財産権) | 内容 |

| 複製権 | 著作物を複製する権利 |

| 上演権・演奏権 | 著作物を公衆に直接見せ聞かせることを目的として上演、演奏する権利 |

| 上映権 | 著作物を公に上映する権利 |

| 公衆送信権/伝達権 | 著作物の公衆送信(テレビ、インターネットなど)を行う権利 |

| 口述権 | 言語の著作物を公に口述する権利 |

| 展示権 | 美術著作物・写真などを公に展示する権利 |

| 頒布権 | 映画の著作物を販売したり貸したりする権利 |

| 譲渡権 | 映画以外の著作物などを販売などの方法で一般提供する権利 |

| 翻訳権/翻案権 | 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化など二次的著作物を作る権利 |

| 二次的著作物の利用権 | 著作物(原作)から創られた二次的著作物を利用することについて、原作者が持つ権利 |

パクツイは著作権法違反?

パクツイとは、「パクリツイート」を略したもので、ツイッターで他人のツイートをそのままコピーないしは若干の改変をして、自分のツイートであるかのようにツイートする行為を指します。

パクツイの元となったツイートに創作性が認められれば、元ツイートは著作物に当たります。したがって、パクツイは、元ツイートの著作権(著作者人格権、複製権、公衆送信権など)を侵害する行為です。ツイートすべてに著作権が認められるわけではないので、断定はできませんが、パクツイは著作権法違反となる危険性のある行為と言えます。

Twitter社は「コピーパスタおよび重複するコンテンツに関するポリシー」を発表しており、コピーパスタ(パクツイと同様の行為です)が認められ、悪質性があるとTwitter社が判断した場合には、ツイートの削除やアカウントの永久凍結を行う旨を定めています。

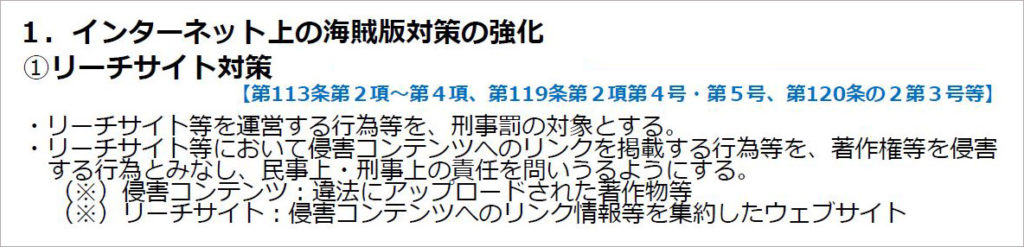

海賊版サイトへのリーチサイトは著作権法違反にならない?

海賊版とは、著作者に無断で複製等がなされた違法なものを指します。近年、漫画や小説などの著作物が著作者、出版社に無断でインターネット上にアップロードされるなどして海賊版が出回り、著作者らが大きな損害を被っていることが社会問題化していました。

こうした問題を受け、2020年(令和2年)に著作権法が改正。海賊版サイトへの誘導を行うリーチサイトの運営者らに対して民事措置(差止、損害賠償)、刑事罰の対象とするとともに、海賊版(違法著作物)であることを知りながらダウンロードする行為も違法となりました。つまり、海賊版に利用者を誘導する行為そのものが規制対象となり、ネット上に無断掲載されたコンテンツを侵害コンテンツと知りながらダウンロードする行為も違法です。

関する法律の一部を改正する法律の概要

業務委託の成果物に知的財産権が発生したら?

フリーランスや個人事業主が業務委託で請け負って製作したものについて、知的財産権が発生するケースがあります。受託する業務内容や成果物の内容によりますが、研究・開発などでは特許権、実用新案権や意匠権、プログラム製作等では著作権が生じる可能性があり、会社のロゴマークの制作等の依頼であれば商標権の問題が生じます。

受託者、発注者のいずれに権利が帰属するのかは個々の業務内容等によりますが、できれば受注の段階で契約書を作り、明確に定めておいたほうが良いでしょう。発注者に権利帰属させるのであれば、譲渡代金を含めて受注額を大きめに設定するなどの交渉を行う必要があります。受託者に権利帰属させるのであれば、発注者との間で使用料(ライセンス料)の取り決めを行っておいた方が良いでしょう。

また、著作権が発生する場合、著作者人格権は譲渡できません。そのため、発注者側としては一般的には著作者人格権を行使しない旨の特約を入れることを求めてくることが多いです。受託者としては、不行使特約に応じるかどうかを慎重に検討する必要があります。

もし、受託者に知的財産権が発生するにもかかわらず、発注者が無償譲渡や不当価格での譲渡を求めたりしてきた場合には、独占禁止法や下請法に抵触する可能性もありますので、受託者として、むやみにこうした要求に応じる必要はありません。

知的財産権を侵害しない・させないために!

ここからは、フリーランスや個人事業主の方に向け、知的財産権の注意点などをまとめました。

知的財産権について理解を深める

知的財産権を侵害しない、させないためには知的財産権について理解を深めておく必要があります。その手段のひとつに、国家資格である知的財産管理技能検定の取得があります。興味がある方は、検討されてみてはいかがでしょう。

INPITやCRICなど専門機関へ相談

自社の権利が知的財産権として保護されるのかどうかや、自社の行為が他社の知的財産権を侵害しないかどうか不安に感じたときは、専門の相談機関に相談するのもひとつの方法です。産業財産権に関しては、INPIT(工業所有権情報・研修館)、著作権に関してはCRIC(著作権情報センター)などに相談することができます。

まとめ

知的財産権とは、人間の知的活動により生み出されたアイディアや創作物を保護するためのものです。特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの産業の発展を目的とする産業財産権、文化の発展を目的とする著作権など、その内容は多岐にわたります。

産業財産権では特許庁への出願、登録が必要であるほか、著作権は創作時に発生するなど、権利によって保護してもらえる条件が異なります。

自社の知的財産権を保護してもらうためにはどうすればよいか、あるいは、意図せず他社の知的財産権を侵害しないようにするためにはどうすればよいか、知的財産権の内容、仕組みへの理解を深め、場合によっては第三者に相談するなどして、適切な対応を取るようにしましょう。

【PR】もしもの場合に備える保険「フリーナンスあんしん補償」

フリーナンスあんしん補償の支払い限度額

| 補償内容 | 1事故あたりの 補償限度額 |

期間中の限度額 (※1) |

自己負担額 |

| 業務遂行中の補償 | 5,000万円 | なし | 0円 |

| 仕事の結果の補償 (PL責任の補償) |

5,000万円 | 5億円 | |

| 受託財物の補償 | 500万円 | 5億円 | |

| 業務過誤の補償 (※2) |

500万円 | 5億円 |

※1 期間中限度額は、保険会社が補償内容ごとに支払う支払限度額であるため、業務遂行中の補償を除いて、会員に対する支払限度額は全ての会員を合算して5億円を限度に支払われます。

※2 情報漏洩、納品物の瑕疵、著作権侵害、偶然な事故による納期遅延。

▼あわせて読みたい!▼

FREENANCE MAG

FREENANCE MAG